Um mit der (Nicht-)Besuchendenforschung zu beginnen, ist es zunächst notwendig, eine grundlegende Bereitschaft zur Veränderung zu haben und den Mut aufzubringen, die eigene Arbeit im Rahmen der Forschung kritisch zu betrachten. Es könnte erforderlich sein, etablierte Arbeitsweisen zu überdenken oder gar vollständig über Bord zu werfen. Darüber hinaus kann es durchaus zeitintensiv sein, dein Publikum und deine Nicht-Besuchenden wirklich kennenzulernen.

Aber all das lohnt sich! Denn eine offene Haltung und ein Verständnis für Bedarfe, Erwartungen und Wünsche erleichtert die Beziehungsarbeit auf vielen Ebenen und öffnet die Tür zu einem erfolgreichen Audience Development.

Welche Methoden gibt es?

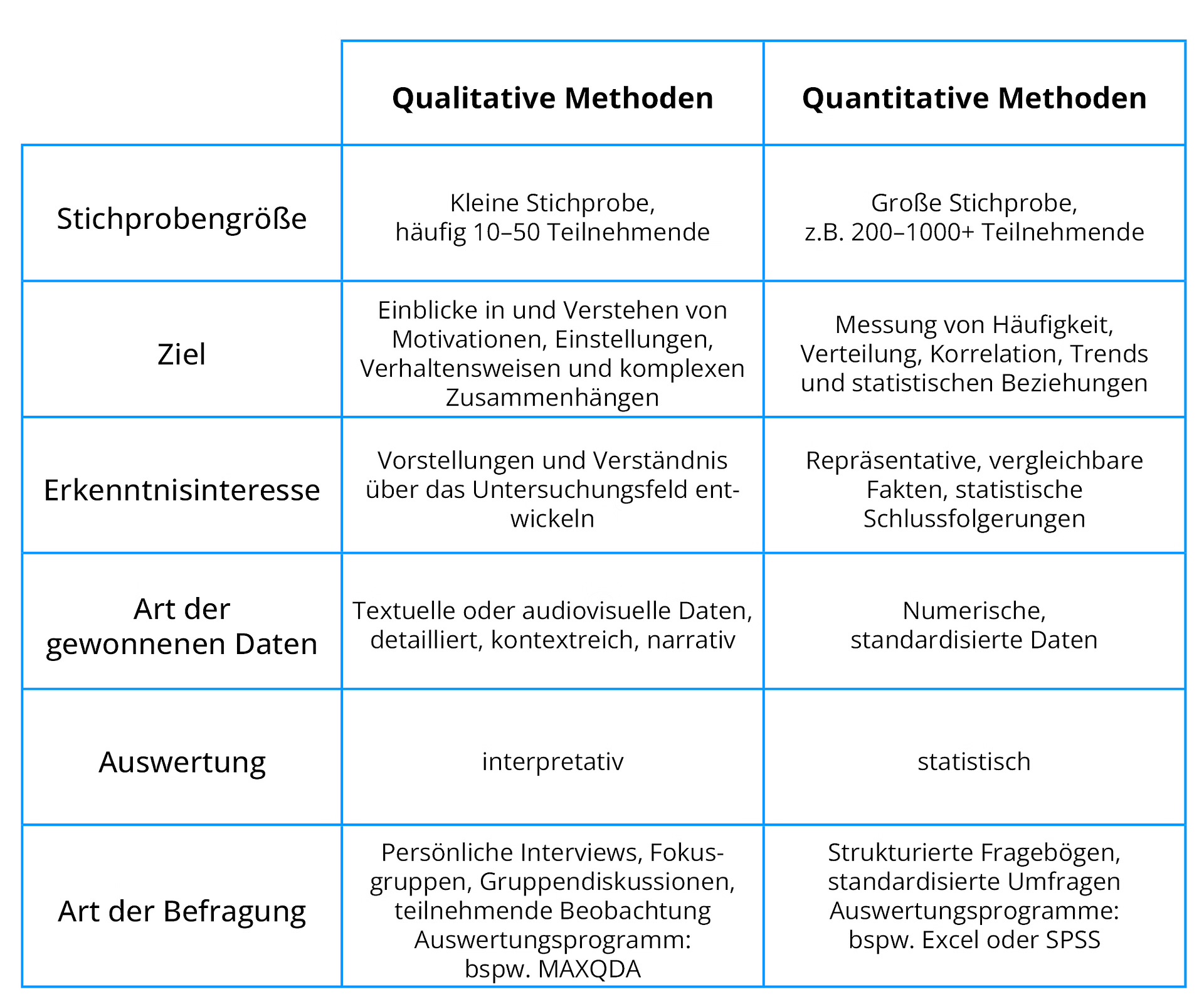

Grundsätzlich unterscheidet die (Nicht)-Besuchendenforschung zwischen quantitativen und qualitativen Methoden, um Informationen über das Verhalten, die Präferenzen und die Meinungen des (potenziellen) Publikums zu sammeln. Der zentrale Unterschied zwischen ihnen liegt in der Art der Befragung, der Anzahl der Befragten und der Art der gewonnenen Daten.

Quantitative Methoden basieren auf der Erfassung einer Vielzahl numerischer Daten und deren statistischer Auswertung. Sie ermöglichen es, objektive, generalisierbare und vergleichbare Aussagen über die Befragten zu treffen. Quantitative Forschung wird oft mithilfe strukturierter Fragebögen oder standardisierter Messinstrumente durchgeführt. Typische quantitative Methoden in der (Nicht-)Besuchendenforschung sind Umfragen mit geschlossenen Fragen oder Zählungen. Diese Methoden liefern Informationen über demografische Merkmale, Häufigkeiten, Durchschnittswerte oder auch Zusammenhänge zwischen den abgefragten Variablen. Spezielle Auswertungsprogramme (z.B. Excel oder SPSS) verarbeiten die gesammelten Daten und bereiten diese auf. Für die Analyse sind meist umfassende Kenntnisse quantitativer Auswertungsverfahren notwendig.

Im Unterschied zu quantitativen Methoden mit verallgemeinernder Aussagekraft konzentrieren sich qualitative Methoden auf die Erfassung und Interpretation von nicht-numerischen Daten, um ein tiefergehendes Verständnis für die Perspektiven und Erfahrungen des Untersuchungsfelds zu gewinnen. Sie basieren auf Einzelfällen und erfassen subjektive Eindrücke, Meinungen sowie individuelle Handlungsweisen und Motivationen. Typische qualitative Methoden in der (Nicht-)Besuchendenforschung sind beispielsweise teilnehmende Beobachtungen, persönliche (leitfadengestützte) Interviews, Gruppendiskussionen oder Fokusgruppengespräche. Aufgezeichnete Interviews und Gespräche können bei Bedarf mit einer Software (z.B. R) transkribiert, mit einem Auswertungssystem (z.B. MAXQDA) kodiert und unter inhaltlichen Gesichtspunkten analysiert werden. Bei kleineren Befragungen können jedoch auch Notizen ausreichen, um gewonnene Informationen festzuhalten und anschließend mit Kolleg:innen darüber zu sprechen.

Mit welchen Methoden beforschst du was oder wen?

Beide Ansätze – der quantitative und der qualitative – finden sowohl Anwendung in der Besuchenden- als auch in der Nicht-Besuchendenforschung.

Im Folgenden werden verschiedene Methoden vorgestellt und dabei in einem Fallbeispiel exemplarisch kombiniert. So wird veranschaulicht, in welchem Kontext welche Methode sinnvoll sein kann. Jede Methode wird zudem in einem Leitfaden kompakt zusammengefasst und mitunter durch ein konkretes Beispiel ergänzt. Es entsteht ein Methodenkoffer, aus dem du flexibel wählen kannst, um die unterschiedlichen Verfahren je nach Bedarf einzusetzen – auch einzeln oder auf ganz andere Weise.